Más Información

Videojuegos, el nuevo gancho del crimen para captar menores; los atraen con promesas de dinero y poder

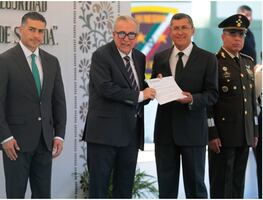

Óscar Rentería Schazarino, ha operado contra CJNG, Viagras y Templarios; es el nuevo secretario de Seguridad en Sinaloa

Más de 200 niños huérfanos por el crimen organizado en Sonora, disfrutan su posada; "queremos que su Navidad sea más feliz"

La vida no es color de rosa y eso lo descubrí en el año 2016, cuando viajé a Egipto con la ilusión de abrirme una oportunidad laboral en ese país, ya que Venezuela, el sitio donde nací, no tenía nada más para ofrecerme.

Aunque pasaron 5 años para que pudiera contar esta historia, ya estoy dispuesta a hacerlo. No quiero abrazar más el miedo; por el contrario, quiero seguir disfrutando lo que en ese entonces perdí y, gracias a Dios, recuperé: la libertad.

Mi nombre es Rosmary Jiménez y nací en un pueblito llamado Acarigua. Muchos lo conocen como el granero de Venezuela . Allí viví con mi mamá y mis dos hermanas menores hasta los 21 años.

Entre semana solía viajar por hora y media hasta la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada , la institución donde adelantaba mi pregrado en Ingeniería Mecánica .

Casi todos los días entraba a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde salía de vuelta a mi casa. Llevaba cuatro años realizando mis estudios, estaba en séptimo semestre y solo me faltaba uno para poder graduarme. Pero en el 2015 mi futuro quedó en el limbo cuando anunciaron que la universidad debía cerrar temporalmente por la crítica situación de mi país. Ya no había plata ni siquiera para pagarles a los profesores.

En ese momento se esfumaron los anhelos que tenía para mi futuro y un dilema rondaba por mi cabeza: espero a que vuelvan a abrir el semestre, termino mi carrera y me quedo en Venezuela comiéndome el título que ni podría ejercer o busco alternativas.

Me incliné más por la segunda. Tenía que hallar una escapatoria que pudiera ayudarme tanto a mí como a mi familia, porque la situación en mi hogar tampoco era la mejor. Había días en los que desayunábamos y almorzábamos, pero no cenábamos. O almorzábamos y cenábamos, pero no desayunábamos.

En parte, sentía que era mi responsabilidad darles una mejor situación económica a mis papás y mis hermanas, así que comencé a sopesar las ideas para descifrar cómo rayos podía irme.

La solución terminó llegando un sábado, el día que es sagrado para nosotros por nuestra religión adventista. Este día, en el que guardamos reposo y nos dedicamos a estudiar la Biblia, curiosamente conocí la solución ante la frustración que me carcomía por dentro.

Después de ir a la iglesia, mi prima me llevó a la despedida que le hicieron a una de sus amigas que se iba para Francia . Cuando nos presentaron, me contó el motivo de su viaje: partía para ese país como niñera a un hogar que había conseguido a través de una famosa plataforma en internet que conecta a personas que desean viajar a otros países para ayudar a una familia con el cuidado de los hijos. A cambio de eso reciben alojamiento, comida y dinero .

Ella estaba haciendo lo que todos los jóvenes de mi edad hacían: irse para abrirse los horizontes que Venezuela estaba cerrando. Mis amigos, por ejemplo, ya no estaban.

Cuando hablé con ella, me dijo: “Tú tienes potencial y ahí seguro hay una familia que te puede ayudar”. Sus palabras fueron como una escapatoria para mí, pues me dio la opción de emprender sin tener recursos, ya que en la página se pueden buscar familias que te paguen todo para irte.

En ese momento pensé: “Si ella, que viene de una familia pudiente, está buscando opciones de irse, ¿por qué voy a desaprovechar esta oportunidad?”.

Mi espíritu aventurero me llevó a lanzarme al agua con ese proyecto. Era todo o nada.

El país que tuve como primera opción fue Alemania, luego estaba Francia e Irlanda, que son los destinos a donde más van los jóvenes.

Pero no piensen que eso fue de un día para otro. Al contrario, con el pasar del tiempo, y al ver que ninguna familia que me solicitaba cumplía con los requisitos que yo pedía –entre esos, que me pagaran el ticket–, empecé a buscar otros trabajos.

En ese año, me mudé a La Guaira con mi padre, y con mi pareja de ese entonces comprábamos maíz, lo molíamos, hacíamos una masa y la vendíamos en Caracas. Todos los días en el camino hacia la capital veía el aeropuerto y me decía a mí misma: algún día estaré ahí para irme.

Le pedía a Dios que mi deseo era salir de Venezuela. “Señor, dame las herramientas para poder hacerlo”, le oraba.

Además del empleo con mi novio, también trabajaba en la guardería que tenía mi suegra, lo cual me sirvió para publicar fotos de mi labor con los niños en mi perfil. Diez meses después, una familia que vive en Egipto por fin me contactó.

Se veían unas personas muy pudientes. Su perfil tenía la estrella azul que indicaba que eran una familia ‘verificada’ y recomendada por la plataforma, así que confié.

Me enteré de que la señora con la que iba a trabajar era doctora, el esposo tenía un colegio, su papá era ministro y la mamá era una reconocida médica también en El Cairo . Mejor dicho, cuando me escogieron dije: ¡me gané la lotería! Pero el sueño resultó ser la peor pesadilla.

Buscando otra oportunidad de vida en Egipto

30 de julio de 2016. Esa era la fecha que tenía mi ticket de ida hacia Egipto. No había fecha de retorno.

Estaba en el aeropuerto de Caracas con las lágrimas escurriendo por mi rostro porque veía a otras personas y sabía que se iban de vacaciones. Yo me iba para no volver más, y por al menos dos o tres años dejaría de ver a mi familia, que es lo que más amo.

En una maleta de 32 kilos me llevé un pedacito de cada uno de ellos conmigo. Me despedí sabiendo que no los iba a ver más y arranqué hacia ese país desconocido que me llenaba de ilusión. En cada escala que hice los llamé. Paré en Lisboa, en Roma y, finalmente, llegué a El Cairo en la noche del día siguiente.

Yo esperaba que hubiera alguien con un cartel, pero resulta que los que tenían el cartel con mi nombre eran tres hombres. Ahí dije: mi mamá tenía razón, me van a hacer algo. “Rosmary, enfréntate a lo que te toque”, pensé.

Cuando me acerqué les hablé en inglés y entendí que uno de ellos era el esposo de la que sería mi jefa en la casa. El otro era el conductor de la familia y el otro hombre era el guardaespaldas.

Aunque sentí miedo de subirme al carro con ellos, también estaba confiada porque antes de volar yo les dejé a mis seres queridos toda la documentación con los datos de la familia con la que iba a trabajar y sabía que me buscarían hasta debajo de las piedras si no me comunicaba con ellos.

En el automóvil me di cuenta de que mi celular no servía, así que ellos me prestaron uno. Intenté llamar a mi familia, pero no me contestaron. En el camino no vi mucho porque estaba de noche, pero cuando entramos a la urbanización, ubicada en Katameya Heights , dije ¡wow, qué lugar tan espectacular!

Veníamos de una parte desértica y entrar ahí fue como un oasis. La grama era muy verde, tenían un camino para correr, las casas eran gigantescas, los jardines estaban intactos. Eran hogares de familias adinerabas. Se notaba a leguas.

Cuando entramos a la casa de mi familia, había unos pilares grandes. Tenían arbustos con figuras de esfinges perfectamente cortadas. Parecía como si estuviera entrando a una casa del olimpo de la época griega. No estoy exagerando.

En medio de mi asombro, ingreso a la casa y veo que tienen una cocina tan grande como mi casa en Acarigua . Luego me dicen que baje unas escaleras para encontrar el cuarto donde iba a dormir.

Toco la puerta, la abro y lo primero que veo son siete mujeres amontonadas durmiendo en camas compartidas. Eso no era un cuarto, la verdad, era prácticamente un depósito diminuto en medio de la casa gigantesca que alcancé a ver desde afuera.

Teníamos un solo baño para todas, cuando en la casa, tan solo en el primer piso, había seis.

La señales que me alertaron

No pasó ni un día para que mis expectativas de aprender árabe, conocer la cultura y empezar una vida nueva allá se cayeran. Fue como si me hubieran quitado una venda.

Tres de las mujeres que estaban en ese cuarto eran de Nigeria, y cuatro, de Filipinas. A todas se les notaba que estaban descuidadas. Algunas tenían turbantes en sus cabezas y las caras se les veían demacradas, tenían callos en las manos, y otras, las uñas maltratadas.

Ellas me ayudaron a armar mi cama y al día siguiente comencé a enterarme de que lo que me prometieron era una farsa. En teoría, yo iba con un plan de niñera y había ciertas reglas: trabajaba 42 horas a la semana, los fines de semana los tenía libres, iba a tener acceso a un curso de idiomas y mis funciones eran exclusivamente cuidar al hijo de mi jefa que tenía cinco años.

Lo de las horas no se cumplió, pues me levantaba a las cinco de la mañana y terminaba mi jornada casi todos los días a las 11 de la noche, cuando el niño finalmente se dormía.

Nunca podía salir

de la urbanización sola, siempre tenía que ir con un guardaespaldas y mis días libres no existieron. De vez en cuando, me dejaban ir los sábados a la iglesia.

El primer día, por ejemplo, me tocó limpiar toda la casa con mis compañeras, quienes me decían, en tono de broma: “tú eres muy blanca para esto; restriega con más fuerza, barre más rápido”. Pero todo era en plan de chiste, nunca lo tomé a mal. En realidad, ellas fueron mi compañía allí.

El trabajo, entonces, fue más allá de ser niñera. Me tocaba limpiar toda la casa, atender a los jefes, a los niños y aguantarme a veces los gritos de la mamá de mi jefa. No había descanso ni tiempo para mí. Ni siquiera la ropa que me ponía era la mía, la cual, a propósito, nos tocaba lavar a mano pese a que había lavadoras en el hogar.

En los dos primeros días no pude contactarme con mi familia por ningún medio , fue hasta el tercer día que logré hablar con ellos porque mi jefa, que estaba en Francia, llegó desesperada a darme el teléfono para que pudiera hablar con ellos. La habían retenido en el aeropuerto porque habían reportado que yo estaba desaparecida y el único contacto en ese país eran ellos.

Mi familia, gracias a todos los documentos e información que yo les dejé antes de partir, se las arregló para que me buscaran. Cuando pude tener contacto con ellos, me decían: levanta la mano derecha porque sabemos que te tienen secuestrada. Yo, sin querer, levanté la otra y dijeron: ¿vieron? Nos está dando una señal.

Al ver su desesperación les aclaré que estaba bien, pero que ese trabajo que me prometieron no era como lo pintaron. Después caí en cuenta de que mi error fue contarles que yo estaba fatal porque me empezaron a llenar de miedo, y eso me sumergió en una depresión que nunca había sentido en mi vida.

Durante la primera semana dije: no puedo seguir así. Esta no soy yo. Necesito filtrar la información que les doy o voy a terminar viviendo 6 meses de miseria y llanto.

Otro de los aspectos que me parecieron extraños al llegar es que mi jefa, a los pocos días, me pidió mi pasaporte con la excusa de que quería verlo.

En ese momento, mis alarmas se prendieron porque mis compañeras me habían contado que a casi todas les tenían retenido su pasaporte.

Nasha*, una de las nigerianas que fue como una madre para mí, llevaba tres años allí y no había podido regresar a su país. Cuando le pregunté que por qué no se había ido, me respondió que solo podía hacerlo cuando ellos dejaran. Ahí entendí que debía escaparme, o no habría otra opción.

Al ver el espejo de lo que ya les había pasado, bajé, abrí un hueco en mi maleta y lo escondí allí. Nunca más me lo volvieron a pedir.

Con el paso del tiempo supuse que conmigo no se sintieron tan confiados de restringir hasta ese punto mi libertad porque sabían que mi familia tenía todos sus datos y ya habían demostrado que podían localizarme fácilmente .

Me acostumbré a la rutina…pero también al no pago

Pese a la mala experiencia de los primeros días, poco a poco me fui acoplando al estilo de vida allá y, sobre todo, le cogí un cariño inmenso al niño que cuidaba.

Él era una dulzura y demandaba mucha atención, porque los padres nunca estaban. La crianza, prácticamente, es una responsabilidad de las niñeras. Nunca vi que jugaran con él o tuviera una charla de padres e hijos. Eso, en parte, explica la conexión que logramos crear, porque yo me convertí en el refugio que él necesitaba .

Esa cercanía con el pequeño me salvó de hacer las labores de limpieza en la casa, pues desde que él se despertaba no se despegaba de mí. Lo bañaba, lo vestía, le preparaba la comida, lo llevaba al colegio, lo acompañaba a sus clases extracurriculares, veía televisión con él; todo lo hacíamos juntos .

El primer mes nos fuimos de viaje a Porto Marina a una casa de descanso que ellos tienen allá. A los 30 días regresamos y no recibí mi primer pago. Luego pasó el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto y el sexto mes, y nada.

Cada vez que les reclamaba por mi sueldo, me embolataban diciéndome que en los próximos días me darían mi pago. En mi cuenta, lastimosamente, jamás hubo un centavo por los trabajos que tuve que hacer.

La gente entiende como trata de personas solo la explotación sexual , pero la trata de personas también es explotación laboral. Y eso, al final, fue lo que me terminó ocurriendo a mí lejos de cualquier persona que pudiera ayudarme.

Con la resignación al ver que mis planes se fueron desbaratando uno a uno, yo solo decía en mi mente: “Señor, tú sabes que mi deseo es irme, ponme, por favor, a las personas adecuadas en mi camino y las herramientas para hacerlo”. Creo que de tanto repetirlo, me escuchó.

Me metí al baúl de un carro y escapé

Desde que supe que Nasha no había podido ver a su familia y que a Rita* no la dejaron viajar a Filipinas para asistir al funeral de su padre, entendí que no me podría ir por las buenas. Pero escaparme también podría resultar mal.

Mis jefes eran personas poderosas y mi susto era que si me encontraban, me acusaran de haberlos robado, o algo por el estilo. Siempre diré que yo era un zancudo en ese pantano que ellos reinaban –en donde pocos hablaban español, por cierto–.

Sin embargo, un día, mientras estaba acompañando al niño a sus clases de yudo después de la jornada escolar, escuché que una señora, de unos 38 años, le estaba hablando en español a su hijo muy cerca de mí.

- ¿Tú hablas español?, le dije.

- ¡Sí! Soy de España, me contestó.

¡Yo no lo podía creer! Llevaba un mes y medio sin hablar con nadie allá en mi idioma. Al dialogar con ella sentí que se me había devuelto mi voz.

No me pregunten por qué, pero algo en ella me transmitió toda la confianza para contarle todo lo que estaba pasando con esa familia. Le dije que quería salir de ahí, pero no sabía con quién hablar y ella resultó ser la indicada para ayudarme.

Como al colegio donde asistía el niño solían ir hijos de personas muy influyentes en el país, ella resultó ser la esposa del que era embajador de Francia en Egipto en ese entonces.

No dudó un segundo en ayudarme y en hacer todas las averiguaciones para ver si era posible que me cambiaran de familia.

Esa opción no se logró, entonces contactó a un grupo de venezolanas que también eran madres de niños que asistían a las mismas clases de mi niño y ese terminó siendo el lugar donde podíamos hablar y pensar cómo sería mi escape.

Fueron casi tres meses de planeación porque salir de allí no resultaba tan sencillo como algunos pueden pensar. La casa quedaba en una urbanización gigantesca y solo podía salir de allí con la autorización del personal de la casa.

Gracias a Dios, una de las venezolanas que conocí en el colegio también vivía en la urbanización y fue a ella a quien se le ocurrió la idea de que podía pasar con su carro al frente de mi casa y esconderme. El problema que teníamos era que para salir a la calle debía abrir el portón que era eléctrico y se activaba desde adentro. Obviamente, nosotras no teníamos permiso de hacer eso, solo lo podía hacer Sandra*, la mayor de todo el grupo.

Durante varias semanas, yo estudié la forma para abrirlo. Entendí que cuando se iba la luz, en la parte de atrás había un botón que lo abría sin necesidad de electricidad. También calculé los tiempos e hice un cronograma que debía seguir al pie de la letra el día que me fuera.

Estudié y analicé todas las opciones que resultaran viables para poder salir de allí.

En una oportunidad, por ejemplo, la mujer que me ayudó pasó por su carro y fingió que algo le había pasado a su automóvil. Lo hizo para determinar cuánto tiempo demoraban los vigilantes en salir a preguntarle qué hacía estacionada al frente de la casa. Como en la misma casa donde yo vivía también quedaba la casa de los papás de mi jefa, era un lugar muy custodiado.

Tras semanas enteras de pensar el plan una y otra vez, llegó el día. Recuerdo que ya era invierno y las bajas temperaturas me causaron una bronconeumonía que no me permitía casi ni hablar. Pero no iba a impedir que eso truncara mi única opción de irme de ese sitio por fin.

Dos semanas antes de salir, es decir, a finales de noviembre, le entregué mi pasaporte a la española y me hizo el favor de llevarlo hasta la embajada de Venezuela.

Un día antes del gran día le conté a Nasha todo mi plan. Lo más bonito de todo es que, aunque al inicio le dio temor de que me fueran a descubrir, se alegró por mí.

A la mañana siguiente, me levanté y me alisté para llevar al niño al colegio. Lo abracé muchísimo y me dijo que por qué me estaba despidiendo de esa manera. “Tú me juraste que nunca te ibas a ir”, recuerdo que me dijo. Sus palabras me partieron el alma, pero contuve las lágrimas y me fui hacia el carro.

El plan era que entre 8:30 y 9 de la mañana yo tenía que salir hacia el carro de mi compatriota porque a esa hora mis jefes ya no estarían en la casa. Para mi mala suerte, ese día a la madre de mi niño le dieron ganas de recostarse un rato más antes de trabajar.

Nasha me preguntó que si había visto mucho tráfico de camino al colegio, a lo que yo le respondí que sí. Inmediatamente subió al cuarto de mi jefa y le dijo: “Señora, hay mucho trancón, lo mejor es que salga pronto o no va a alcanzar a llegar a su reunión de las 9:30”.

Si no hubiera sido por ese aviso de Nasha, la historia podría ser otra . Mi jefa inmediatamente agarró sus cosas y salió hacia el carro.

A mí solo me faltaba bajar hacia el cuarto de seguridad, bajar la luz para poder abrir el portón y luego ir al cuarto por mi maleta y un bolso en el que guardaba mis otros documentos personales.

Antes de hacer eso, le conté a Sandra que me iba a escapar y su respuesta me dejó fría. “Yo tengo que llamar a la jefa y contarle esto”. En ese momento me quebré. Empecé a llorar y le supliqué que me dejara hacerlo porque no era feliz allá. “Si tú les avisas a los jefes, nunca voy a poder irme”, le dije.

Mi desesperación la conmovió y no fue necesario quitar la electricidad, pues ella misma me ayudó a abrir el portón. Nasha ya me había colaborado subiendo la maleta porque por los rezagos de mi neumonía me era imposible bajar las escaleras sin ahogarme.

Como pude salí y me subí al carro de la venezolana. Apenas arrancó, frenó a los pocos segundos y me dijo que mejor me metiera al maletero para que nadie conocido me viera en su carro. Todo fue en un abrir y cerrar de ojos.

Finalmente logré entrar al sótano de su casa. Ahí me tenían botas para el frío, una chamarra (chaqueta) y comida. La mujer española había logrado hacer el contacto con la embajada de Venezuela para que alguien de allí me recogiera en la casa. Y así fue.

Cuando pude salir, me llevaron a una estación de Policía para poner el denuncio, pero en ningún lado me querían recibir la información. Apenas mencionaba el apellido de esa familia, me rechazaban. Entendí que nadie quería tener problemas con ellos.

Ese día me la pasé haciendo trámites y en la noche dormí en la iglesia. Pensé que ese era el sitio más obvio donde ellos creían que iba a estar, entonces concluí que allí no me iban a buscar.

Al día siguiente fui al aeropuerto acompañada del embajador y recuerdo perfectamente que me dijo: “Cuando despegue el avión, deja todo lo malo acá en Egipto y yo sé que te va a ir increíble a donde llegues. No dejes que esto que te pasó te marque para toda la vida”.

Cuando me subí al avión, que pude abordar gracias al tiquete que en la iglesia me compraron, sus palabras me retumbaban. Fue inevitable ponerme a llorar, la pesadilla, por fin, se había terminado.

Olvidar y volver a empezar en Panamá

Mi destino para regresar no fue Venezuela, sino Panamá, donde estaba viviendo una prima mía. Volver a mi país no era una opción. Entonces quería empezar de ceros.

Al llegar estaba paranoica. Creía que todo el mundo me perseguía, no quería salir de mi casa. El proceso de volver a tener mi independencia fue lento, pero cinco años después puedo decir que lo logré.

Gracias a Dios, Panamá ha sido el país que me permitió hacer todo lo que quería hacer a nivel profesional. Hace pocos días me gradué en Logística y Transporte Multimodal de la Universidad Tecnológica de Panamá y tengo un muy buen trabajo que me permite vivir bien con mi hermana menor.

Trabajé un montón para llegar a donde estoy ahora. Creo que las cosa malas que nos pasan no nos las merecemos todas, pero Dios nos permite que pasen para que nos generen aprendizajes.

Esos seis meses que duré en Egipto me cambiaron la perspectiva de la vida y me permitieron valorar cosas que antes daba por sentado. Lo que más valoro es la libertad. Ojalá todos entendiéramos el poder que tenemos en las manos a la hora de ser libres para decir hacia dónde vamos, qué hacemos con nuestro dinero y nuestra vida.

En ese tiempo, yo no tuve chance de respirar ni decidir lo que quería ser. Comía lo que me daban, me vestía con lo que me daban y aceptaba sin poder elegir.

Hoy en día ya soy una mujer libre de nuevo y decidí contar esto hasta ahora porque la mayoría de mujeres que estaban en la casa ya salieron de Egipto. Antes sentía que hacer público mi caso podría ponerlas en riesgo a ellas, pero ahora soy consciente de que mi historia puede ayudar a prevenir que otra niña, llena de ilusiones y sueños como yo, terminé viviendo esta mala experiencia, especialmente en los países árabes, donde las mujeres aún son explotadas física y laboralmente.

vare/rcr