Aquí el invierno transcurre a 30 grados y cuando alguien de fuera se queja no tarda en aparecer la broma que denota el orgullo por la forma en que los nacidos en esta tierra costera soportan el calor: “Cuando un tecomense muere y va al infierno pide un sarape para taparse”.

Todo parece normal; los portales están llenos de negocios y aunque el sol que golpea a plomo este municipio de poco más de 123 mil habitantes no logra pausar la vida cotidiana de quienes van y vienen por las calles del centro de la ciudad, en los zaguanes de las casas la sombra es apreciada y quienes pueden se sientan bajo el vano de la puerta a ver pasar el tiempo.

Pero entre el bullicio, los sombreros, las gorras, la ropa ligera, los sudores que humedecen la piel y la sombra de los árboles, de pronto aparecen uniformes camuflados de soldados y marinos que entran a comprar en las tiendas; los Sandcat (vehículos militares urbanos) que patrullan junto con camionetas de policía; las armas largas y la artillería pesada. Son los indicios que hablan de otro infierno que desde hace unos años se configura en este sitio.

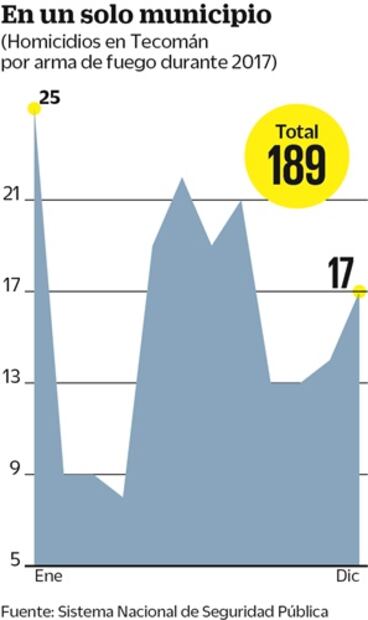

En Colima, el año pasado se registraron un total de 700 homicidios dolosos, de los cuales 545 fueron cometidos con arma de fuego. Esa realidad numérica habla de 223 homicidios dolosos cometidos en Tecomán en 2017, una tasa de 172.51 por cada 100 mil habitantes (según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), de ésos, 189 fueron con arma de fuego.

La joven “L” tiene 19 años, acaba de terminar la preparatoria y mientras decide qué estudiará trabaja medio tiempo en una pastelería del centro de la ciudad. No le gusta saber que Tecomán es considerado el municipio más violento del país, pero reconoce que ahora pasan cosas que antes no ocurrían. Aunque prefiere no dar su nombre, aclara que la negativa no es por seguridad, sino por pena.

Hace un mes llamaron a su casa para decirle a sus padres que la tenían secuestrada y que tendrían que pagar para volver a verla. El intento de extorsión falló, porque alguien de su familia acababa de toparse con ella en el centro y sabían que estaba bien.

A diferencia de muchos jóvenes de su edad, “L” prefiere no estar en la calle más allá de las 11 de la noche porque, dice, no sabes si te van a asaltar o hasta matar.

—¿Te ha tocado ver alguna balacera?

—La verdad no, pero antes sí se oía que había balaceras en el día, pero últimamente como que se ha calmado.

—¿Y a alguien de tu familia les ha pasado algo violento?

—Tampoco, pero con todo lo que se dice es mejor no arriesgar.

A unos 15 kilómetros del centro de la ciudad, en la playa El Real, Roberto Aguilar se gana la vida cantando corridos, norteñas y hasta baladas en los restaurantes. Tampoco le ha ocurrido nada, pero reconoce que la violencia afecta su trabajo.

“Yo soy de Caleta de Campos, Michoacán, pero tengo más de 20 años viviendo y trabajando en Tecomán (…) Antes, 400 o 500 pesos me caían, pero se ha ido la gente y muchos de los de dinero son de los que andan en el movimiento, en el negocio, pues; yo les tocaba a varios conocidazos que venían, pero ahorita ya me dicen que están muertos... a la chingada”, señala.

No tiene teléfono celular, no usa internet, pero se entera de lo que sucede en la región de otras formas; sus redes sociales las integran decenas de personas que como él caminan de un sitio a otro vendiendo lo que saben hacer.

Tensa calma

Es mitad de febrero y en Tecomán parece haber una calma inusual: “Van dos días que no hay un hecho violento”, dice Arturo Ávalos, uno de los dos periodistas de este municipio que se dedican a cubrir la fuente de seguridad.

“No es que nos estemos acostumbrando a la violencia, pero en sí, Tecomán es un lugar tranquilo; la gente sigue haciendo su vida normal porque todavía no ocurre lo que en otros sitios del país, donde sí hay guerra. El problema aquí es la drogadicción y la pelea por la plaza; yo creo que el 90% de los asesinatos han tenido que ver con eso”, sostiene.

Poco antes de las 18:00 horas se prepara el cambio de turno en la Policía Municipal. Afuera del edificio de la corporación, el director operativo, Jorge Arturo Torres Sánchez, dialoga con un mando de la Policía Federal que desde hace dos años y medio patrulla junto con ellos.

En su opinión, la forma de medir la violencia no aplica para este municipio porque al tener una población que no supera los 125 mil habitantes, cualquier homicidio dispara los indicadores.

Experiencia vecina

A unos 50 kilómetros al sur de Tecomán está Coahuayana, Michoacán, donde hace cuatro años —el 13 de enero de 2014— los pobladores se levantaron en armas y formaron una policía comunitaria para expulsar a los delincuentes que se apoderaron de la zona y cobraban “piso” por autos, casas, negocios y aun por días de salario.

En la casona que aún funciona como comandancia de los comunitarios, Héctor Zepeda Navarrete, Teto, quien los comanda, recuerda que hace tiempo ellos estuvieron como ahora en Tecomán.

“Nosotros también decíamos eso: que se mataban entre ellos; pensábamos que estaban matando gente para darles terror a los que tenían dinero, y pues como nosotros no teníamos, no nos iban a hacer nada, pero después se fueron con los que tenían menos y empezaron a chingar a todo mundo”, advierte Zepeda.

En su opinión es un error pensar que el gobierno resolverá las cosas y recuerda que en Colima, desde hace años “hay toda clase de gobierno; hay PGR, federales, estatales, municipales y no logran acabar con la violencia; no porque no puedan, sino porque no quieren y es una lástima, porque para eso les pagamos”.

Zepeda dice que la experiencia en su pueblo demuestra que se puede expulsar a los delincuentes, pero se requiere que cada ciudadano asuma que el problema también es suyo: “Somos más los buenos; aquí eran 30 cabrones los que nos traían asoleados a casi 20 mil, pero ahora, si algo pasa, todo el pueblo sale; por eso no les ha ido bien cuando quieren volver”.