Más Información

Videojuegos, el nuevo gancho del crimen para captar menores; los atraen con promesas de dinero y poder

“Vamos a dar apoyo a los pequeños agricultores por sequía en Sonora”; Claudia Sheinbaum instruye a Berdegué

Derrota de México en disputa por maíz transgénico contra EU; estos son los argumentos de Sheinbaum y AMLO para prohibirlo

Por delante, el miedo. Más allá del sembrado por los asesinatos masivos en el corazón de la Europa, que pareció haber cerrado el ciclo de las guerras con la unidad de la Alemania artificial y trágicamente divida por el muro de Berlín. No hay muros de contención a la intolerancia y el miedo a la otredad. Después de las Torres Gemelas derribadas en Nueva York, George W. Bush declaró la guerra al “terrorismo”. Al concepto mismo, a la entelequia, a la idea y acción de sembrar el miedo, el terror. A la nada.

Hoy vencen quienes han impuesto el terror a las potencias mismas, al enemigo interno en el combate centenario del Islam por la herencia legítima del profeta Mahoma. Y a “los demonios” del poder económico y militar contemporáneo. Si Bush declaró la guerra al terrorismo, éste se ha impuesto mucho más allá del dominio sobre un territorio y haberse constituido en Estado: domina en las poblaciones del llamado mundo occidental, desde las indefinibles democracias, hasta las inconfundibles tiranías. Ganó el miedo. Y en Cleveland, Ohio, encarnó en el ya candidato del Partido Republicano a la Presidencia de Estados Unidos de América. “Yo soy su voz”, proclamó Donald J. Trump.

Y el inconfundible hedor del fascismo se impuso al vocerío patriotero, racista, xenófobo que surgía de la convención del que alguna vez fuera el partido de Lincoln. Cárcel para Hillary Clinton, un gran muro en la frontera con México y prohibido el ingreso de los musulmanes a la tierra de los libres. De países en los que se haya amparado al extremismo, suavizaron los escribanos del discurso de Cleveland. Pero mister Trump es inflexible; Trump es Trump, dicen sus admiradores y repiten los sicofantes capaces de llamarlo “el billonario obrero”, (“the blue collar billionaire”). Va a expulsar a los “hispanos”, a doce o trece millones de mexicanos; va a imponer su voluntad a China y va a alinear a sus aliados de la OTAN que no pagan sus cuotas...

Difícil definir la democracia. Sobre todo la de la primera república moderna, cuya Constitución escrita es ya la más antigua del mundo en esta hora de la mayor desigualdad económica y social, de anarquía rampante al borde del abismo; del combate al terrorismo y la violencia criminal por medio de guerras declaradas sin haber obtenido la aprobación del Congreso. Y sin embargo, queda el voto de los ciudadanos de una nación que es multirracial, multicultural, plural en todo y para todo; que comparte la desconfianza y el desprecio por los de arriba, por los del 0.01% que son dueños del capital. Padece el desempleo, la violencia de una policía militarizada y racista: Trump intenta capitalizar esa desesperación. En otros lados, con elecciones válidas y la misma desconfianza en las clases gobernantes, ha vencido la derecha.

En noviembre se juega el destino del mundo de la globalidad, de las comunicaciones instantáneas, del progreso científico que cuenta sus logros con el número de empleos que elimina. El mundo de la desigualdad, la marginación y el hambre. No hay forma de ocultar la prepotencia y la ignorancia supina del “billonario de cuello azul”; el fascismo en la nación más rica y poderosa del mundo, el imperio mayor de la historia. Y el poderío nuclear al alcance de las delicadas manos del demagogo merolico de la televisión y formidable vendedor de mentiras. “Yo sí puedo acabar con la criminalidad que, dice, es más alta que nunca... y devolver la seguridad a los ciudadanos. Seré el Presidente de la ley y el orden”, dijo en el recuento de policías muertos violentamente. Ni una palabra sobre los ciudadanos afroamericanos acribillados por los guardianes del orden.

Trump se autonombra “presidente de la ley y el orden”, se confiesa atrabiliario sheriff cómo el de Arizona, a quien invitaron como orador en la hora cumbre de la convención de Cleveland, Ohio. No hay engaño en el juego de birlibirloque de Trump. Hay mentiras en cada frase pronunciada. Hay la certeza de atraer a los débiles, a los miserables, con la promesa de “volver a hacer grande a América” y compartir el entusiasmo de los oligarcas, de los reaccionarios que defienden la libertad de portar armas de fuego.

En la hora de las confesiones, de la disculpa ofrecida por el presidente Enrique Peña Nieto a los mexicanos todos, pareciera ocioso dedicar tanto espacio al peligro de tener a Trump y el fascismo, al otro lado de la frontera norte que cruzan más de dos millones de mexicanos y estadounidenses cada día. Pero se puede parafrasear a nuestros antepasados decimonónicos: “Pobre de México, tan cerca del autócrata billonario, fascista y mitómano”. Ni modo, Peña Nieto tiene que respetar el lenguaje diplomático: “Es un asunto que corresponde exclusivamente al pueblo estadounidense. A la señora Hillary Clinton y al señor Donald Trump, mi mayor respeto”.

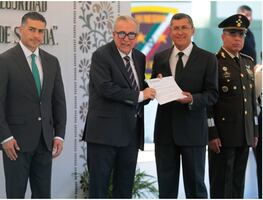

Ni modo. Al anunciar el logro del Sistema Nacional Anticorrupción, Peña Nieto, pidió perdón y ofreció disculpas a los mexicanos por la tardía percepción de la ofensa inferida con el opaco asunto de la Casa Blanca; y por el daño hecho a la institución presidencial. Daño que pudiera resultar irreversible; imperdonable aunque se le reconozca el haber ofrecido disculpas. Era obligada la renuncia del pobrecito intelectual orgánico al que llamaron para hacerse cargo de la Secretaría de la Función Pública.

El perdón pedido fue equiparado inevitablemente al que un sollozante José López Portillo pidiera a los pobres desde la tribuna del Congreso de la Unión. Ni modo. Ahora tendrán que entrar a escena los fiscales, defensores y jueces de gobernadores y funcionarios ostentosamente corruptos, protegidos por complicidades y debilidades del sistema plural de partidos, con la traición como signo de identidad en las disputas por el poder al margen de las ideas, de la voluntad política transmutada en simulación de mercaderes al servicio del mejor postor.

El del Ejecutivo ofrece y los legisladores tienden las manos para recibir el pago de su infidencia, ajenos a los contrapesos indispensables en la separación de Poderes. Si a la disculpa ha de seguir la aplicación de la justicia, el imperio de la ley, tendrán que erigir un circo cien veces más grande que el Coliseo romano para que desfilen los que se aliaron para acabar con “la dictadura perfecta” y montar el mercado de la democracia difícil de definir, con y sin adjetivos.

En este lamentable desfile de sonámbulos rumbo al abismo, ajenos a la amenaza fascista del norte y alegres de servir a los grandes oligarcas, sería anacrónico repetir: “¡Ahora o nunca, señor presidente!”. Pero le queda muy poco tiempo a Enrique Peña Nieto y a la generación que venció a la derecha y volvió al poder.