Más Información

Claudia Sheinbaum reabre segundo piso del Museo de Antropología; rinde homenaje a culturas indígenas y afromexicanas

Identifican a mexicano muerto en tiroteo en Consulado de Honduras en EU; evitó la entrada de migrante armado

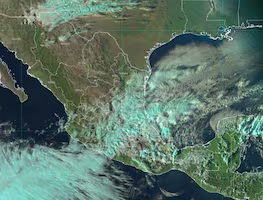

Frente frío 21 y tormenta invernal golpean México; alertan por caída de nieve, aguanieve y temperaturas bajo cero

Por una razón cuyos motivos no alcanzo a comprender dado que yo asistía, en la primaria, a una escuela de las entonces llamadas “activas” parapetada bajo el nombre del pedagogo belga Ovide Decroly donde habría de esperarse alguna introducción más creativa a la literatura castellana, me fue suministrado a temprana edad El conde Lucanor, lectura que provocó en mí un aborrecimiento instintivo de todo cuanto oliese a español antiguo, incluidos los siglos áureos con todo y su Quijote.

Cuando a fines del siglo pasado emprendí la investigación que me llevaría a publicar la Vida de fray Servando en 2004, hube de recular en mi antipatía pues el doctor Mier estaba más cerca del siglo XVII que del XIX. Tuve una década para ponerme al día con el Quijote y éstas son las pobres cuentas que rindo. Como es habitual entre los críticos, a quienes nos cuesta mucho ponernos a trabajar sin el cobijo de una vasta literatura secundaria, hice la lectura quijotesca acompañada del siguiente combo –venezolanismo originado en McDonalds: la Vida de don Quijote y Sancho (1905), de Unamuno, las Meditaciones del Quijote (1914), de Ortega y Gasset, los libros americanistas (por don Américo Castro), Martín de Riquer y, desde luego, “El Quijote y la cultura literaria de Cervantes”, de Menéndez Pelayo. Y vi en esa olvidada obra de buena voluntad que fue De la littérature du midi de l’Europe, de Simone de Sismondi, establecida la fama continental del Quijote desde 1819.

Una vez compulsada la bibliografía crítica decidí hacerme una pregunta académica y tratar de responderla. Así que lo que viene es previsiblemente la crónica de un fracaso. La pregunta es por qué el Quijote desecó a la novela española entre 1615 y 1884, cuando apareció La Regenta, de Clarín. ¿Cómo y por qué había sucedido aquello?

Hacia 1615 se aplaudía al Quijote como una fábula de entretenimiento pero sus gozosos lectores no tenían idea de estar ante el nacimiento de la novela moderna. Lo curioso es que Don Quijote retardó varios siglos en su desarrollo a la novedad. Hasta la fecha son los ingleses (véase la reciente The Novel. A Biography, de Michael Schmidt), quienes insisten en juntar a sus novelistas del XVII y del XVIII con Cervantes, promiscuidad también explícita en La pensée du roman (2003) de Pavel e implícita en Moretti, al iniciar su Modern Epic (1996) con Goethe y no con Cervantes.

Concedamos que la lengua inglesa, la más apetente de todas, fue la que mejor y más rápido se aprovechó de Cervantes preparando el siglo XIX, que sería el de la resurrección de la novela, como lo comprendió a la perfección, Flaubert quien deliberadamente hizo de su Madame Bovary (1857), una doña Quijote. Tenemos entonces que el Quijote, mirado desde la cómoda posteridad, extralógicamente, fue o el fin del ciclo caballeresco o un anuncio precoz de un género moderno desarrollado tardíamente. Pero reapareció en la España desgarrada de 1898 como el mal Quijote con su Sancho, pareja degradado a cachivache doméstico, decoración pequeño burguesa si las hay.

El principal responsable del quijotismo fue Unamuno con su Vida de don Quijote y Sancho, donde convirtió una obra de imaginación sublime en un desdichado símbolo patrio de la honradez: el loquito bonachón viendo la verdad a través de la fantasía, fantasía, por cierto, bien filistea, como lo es su equivalente en Dostoievski, ese regreso de Jesucristo frente al Gran Inquisidor en Los hermanos Karamázov (1880). Tanto Cristo como el Quijote reinterpretados según el cristianismo preexistencialista o eslavófilo de Dostoievski y Unamuno, resultan no personajes novelescos sino marionetas morales. Para el ruso, Jesucristo regresa para comprobar la descristianización del mundo, obra del connubio de la Iglesia católica con la Ilustración; para el ibérico, renegando de don Quijote, los españoles habían dejado de soñar en grande pues ni siquiera fracasaban a lo bestia.

Fernando Savater en sus precisas Instrucciones para olvidar el Quijote (1985) no culpa del todo a Unamuno de la “quijotada” como extravío identitario propio del español, “gana” de hacer lo que sea, ya sea un cuartelazo –la última gran quijotada española sería, según Savater, la de Tejero en el 81– o darle la espalda al mundo. Y quijotada sería en esos términos y creo que Savater estaría de acuerdo en que lo arremede, el cómico secesionismo catalán vigente en estas fechas mientras, aciagas, las fronteras de Europa se ven asaltadas por quienes huyen de las guerras religiosas del Islam.

Pero si Savater salva al Quijote, en sintonía con Vladimir Nabokov, el lector más antidostoievskiano que podía tener Cervantes, presentándolo como un héroe del fracaso, en Cervantes y los casticismos españoles (1974), de Castro, me encontré citando a un falangista eufórico quien en 1939, derrotada la República, afirmaba que “El Caballero de la Triste Figura, encarnación suprema de la filosofía del desengaño, es el heraldo de la inminente debilidad de la unidad espiritual del imperio”.

El desengaño barroco del mundo que colmaba a Unamuno y fastidia casi un siglo después a Savater por mitomaníaco, era, en 1939, imagen inconveniente de una España librada al fin de su ser quijotesco, según el energúmeno justamente olvidado citado por don Américo. En ese orden de ideas, podría extrapolarse y decirse que desde la derrota de la Armada Invencible en 1580 hasta el tratado de los Pirineos de 1659, lo que privó en España fue el quijotismo, ruina espiritual que habría de dejar a la vez dos monumentos imponentes e impenetrables, El Escorial (que aterraba, inspirándolo, a Ortega) y el Quijote, lo cual explicaría la grandeza irrepetible del libro, muerto como el imperio, según la expresión del hispanista inglés John Elliott, de nada.

Cervantes habría absorbido toda la riqueza novelesca de su tiempo igual que las riquezas americanas sólo hicieron más espectacular la bancarrota de los Austria, penosamente ocultada, como sucede en las grandes familias, durante décadas y décadas de duelos y quebrantos. Así llegamos a la explicación habitual y fatal: decaída España, decayó su literatura y el oro pasó a ser, alquímicamente, barro.