Más Información

Morena analiza disminución de pluris y elección popular de consejeros del INE: Monreal; serán revisadas en la reforma electoral, dice

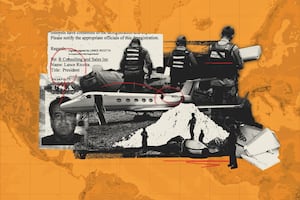

Rastro de jets vinculados al narcotráfico lleva a un vendedor en California… y a un punto ciego de la regulación aérea en Estados Unidos

Secretaría Anticorrupción sanciona a dos empresas por buscar contratos con información falsa; imponen multa de miles de pesos

Banxico se despide de 2025 con otro recorte a la tasa de interés; queda en 7% por ajuste de 25 puntos base

Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura

El 3 de junio de 2024 se conmemora el centenario luctuoso de Franz Kafka (1883-1924), a quien sigo considerando el narrador más importante del siglo veinte —no en balde Elias Canetti lo definió como “la hipnosis” y la “manifestación más esencial” de dicho siglo, un “gigante de la pequeñez”— por su capacidad de estipular la manera en que el individuo se insertaría en el caótico orden contemporáneo, por anticipar y delinear la burocratización del espíritu humano, por ser el máximo delegado de la “negatividad heroica” que el crítico Werner Hamacher consignó como una de las claves de la modernidad y también por inventar el mecanismo que Ricardo Piglia detectó al ejemplificar su teoría sobre el relato con dos rostros o historias: “Kafka cuenta con claridad y sencillez la historia secreta, y narra sigilosamente la historia visible hasta convertirla en algo enigmático y oscuro. Esta inversión [de valores] funda lo kafkiano.” Son ilimitadas las interpretaciones que ha generado la obra del autor checo, a quien André Breton calificó como el mayor visionario moderno en diciembre de 1948, pero creo que aún no se habla lo suficiente de su vaivén nervioso entre el dibujo y la escritura y de regreso al dibujo. Dicho vaivén comenzó en los años finales de la carrera de Derecho, entre 1903 y 1905, cuando el narrador en ciernes mitigaba la apatía que le provocaba la universidad con “acertijos” garabateados en los márgenes de sus apuntes. Recortados y archivados con paciencia arqueológica por Max Brod, esos acertijos eran fruto del gusto que Kafka había adquirido en clases con el medievalista Alwin Schultz y en dos seminarios sobre historia del arte, y poco a poco se colarían a sus cuadernos y diarios como una prolongación de la escritura y hasta del apellido que le desataba tantos sentimientos contradictorios: “Encuentro horrorosa la K, casi me repugna, y sin embargo la empleo, ha de ser muy característica de mí.” Igualmente contradictoria era la relación que Kafka tenía con su faceta de dibujante según evidencia la charla entablada en octubre de 1922 con su amigo Gustav Janouch, poeta y musicólogo, gracias a quien sabemos que el autor checo tenía una voz grave que hacía pensar en el crujido de las hojas secas:

No son dibujos para mostrar a nadie. Tan sólo son jeroglíficos muy personales y, por ende, ilegibles […] Mis dibujos no son imágenes, sino una escritura privada […] Los esquimales dibujan ondulaciones sobre la madera que quieren prender. Es la imagen mágica del fuego que después despertarán cuando la froten para las llamas. Eso mismo hago yo. A través de mis dibujos quiero dejar preparadas las figuras que veo. Pero mis figuras no se encienden […] Es posible que sea yo mismo el único que no posee las cualidades necesarias.

Lee también: El fuego interior de Franz Kafka

Paradojas del destino: Kafka creía que sus páginas eran inútiles y pidió a Max Brod —con quien en 1912 había iniciado una novela a cuatro manos titulada Richard y Samuel— que las quemara “sin excepción y cuanto antes” en dos cartas testamentarias de 1921 y 1922, Brod se negó a entregarlas a las llamas y ahora la literatura de Kafka aviva innumerables incendios: “Para todas las ideas, incluso para las más extrañas, está ya preparado un gran fuego en el que mueren y resucitan.” De las llamas en las que quería sacrificar su obra habló también con el poeta y académico hebreo Jiří Langer, a cuya pregunta sobre por qué continuaba escribiendo y publicando Kafka respondió: “No lo sé con exactitud. Algo me obliga a dejar un recuerdo a pesar de todo.” Sus dibujos, su escritura privada, son brotes fieles de ese fuego que al fin y al cabo terminó por encenderse. Su caligrafía, por su parte, según el análisis de un grafólogo contactado por Felice Bauer durante su estancia vacacional en la isla de Sylt en agosto de 1913, reveló a un sujeto con “intereses artísticos” que Kafka —por supuesto— repudió con fastidio: “No tengo intereses literarios sino que estoy hecho de literatura, no soy otra cosa ni puedo serlo.”

Reunidos por primera vez en Praga en 2006 en una edición a cargo de Niels Bokhove y Marijke van Dorst, los cuarenta y un dibujos kafkianos que se conservan al día de hoy dan fe de una pasión visual en la que el expresionismo tuvo un peso innegable, extendido por igual a la labor escritural. Coleccionados por Max Brod con el objetivo de organizar una monografía que jamás salió a la luz, estos “jeroglíficos muy personales” aunque totalmente legibles acusan influencias que se remontan hasta Utagawa Hiroshige, uno de los últimos grandes artistas del ukiyo o mundo flotante florecido en Japón en el periodo Edo (1603-1868). Según se infiere por una carta enviada a mediados de 1907 al editor berlinés Axel Juncker, la huella japonesa estaba presente en el dibujo de Kafka que Brod propuso para la portada de dos de sus propios libros: Experimentos (relatos) y Erotes(volumen de poemas que acabaría por publicarse con el título de Camino del enamorado). La propuesta, sin embargo, fue rechazada en ambos casos por Juncker, lo que debe haber sumido a Kafka en uno de esos estados de inquietud que tan a menudo solía verbalizar: “A veces casi me parece que es la vida lo que me perturba, ¿cómo podría ser, si no, que todo me perturbe?” Por fortuna, la decepción traída por la negativa de Juncker no impidió que Kafka siguiera practicando su escritura privada, permitiendo que su pluma —quizá una Soennecken, como sugieren los editores de los Dibujos— transitara con pericia entre las palabras y las imágenes: “La pluma sólo dejará un rastro incierto y casual entre la multitud de lo que se está por decir.” Ese rastro se deshace de la incertidumbre para entregar figuras tan contundentes como las “negras marionetas de hilos invisibles”, bautizadas así por Brod: seis representaciones de un hombre en diversas circunstancias y posturas —entre rejas, con bastón, con la cabeza sobre la mesa, ante un espejo de pie, en posición de esgrima y sentado con la cabeza baja, “llena de asco y de odio” para acudir a uno de los Aforismos de Zürau— que bien podría ser el mismo que protagoniza otros dos dibujos (“El pensador” y “Hombre yendo a gatas”) y aun la silueta abstracta de “Sin ganas de comer” que evoca “Un artista del hambre”, el relato publicado en 1922 en la revista trimestral Die Neue Rundschau. (“No quiero ver a nadie, no quiero que la visión de nada me confunda, mi lugar está junto al escritorio, la cabeza entre las manos, esa es mi postura”, se lee en un prodigioso fragmento kafkiano incluido en Preparativos de boda en el campo, libro editado por Brod en 1953.) Posibles variaciones sobre esa K odiada pero amada que se convertiría en emblema, las pequeñas marionetas transmiten la sensación de un mundo “indiferente [e] imperativo” que germina a lo largo de la obra de Kafka y remiten de modo indefectible a Josef K. y a K., los álter egos que se extravían en los meandros existencialistas de El proceso y El castillo, las novelas inconclusas escritas en 1914 y 1922 que según Roberto Calasso “se desarrollan en el mismo estrato del mundus imaginalis”, aunque a la vez a Karl Rossmann, el joven tránsfuga absorbido por una Norteamérica anárquica y rocambolesca en la también interrumpida El desaparecido (1927) a quien su creador llamó no sin razón “un lejano pariente de David Copperfield y Oliver Twist”. (El propio Calasso hace una distinción fundamental: El proceso es una “novela inconclusa pero con un final”, mientras que El castillo es una “novela inconclusa sin un final”. El desaparecido, añadamos, es una novela incompleta porque así lo exigió la ambición de infinitud que fue su signo, una Bildungsroman cuyo mayor aprendizaje redunda en la ausencia de aprendizaje, lo cual marca un punto primordial de divergencia con respecto a la obra de Charles Dickens.)

Los editores de los Dibujosa notan que una de las marionetas se trazó “desde la fantasía, poco antes de dormir, cuando [Kafka] tenía sus momentos más creativos”. En efecto: una efigie asombrosamente similar al “Hombre con la cabeza sobre la mesa” se perfila en una visión registrada el 16 de diciembre de 1911 en los Diarios del autor que muestra a un soñador proteico al que Pietro Citati define así: “Todo aquel que al dormir tenía sueños tan inquietos y agitados vivía en relación con los espíritus de la noche, con los demonios y las fuerzas que anidan en la oscuridad.” (“El sueño es la criatura más inocente que existe y el hombre insomne la más culpable”, leemos en una carta a Milena Jesenská de abril-mayo de 1920. Y otra carta del 11 de junio del mismo año contiene esta declaración: “Sólo en sueños soy tan siniestro.” Según Elias Canetti, la “verdadera actividad [de Kafka] son los sueños”.) Dueño de una imaginación en la que prevalecían los ambientes herméticos, enrarecidos, siempre simbólicos —pese a que él prefería hablar no tanto de Symbole como de Sinnbilder, “imágenes que tienen significado”—, Kafka se sumergía en el universo nocturno con el recelo con que enfrentaba la esfera diurna:

Consigo dormir pero me despiertan continuamente sueños intensos. Duermo literalmente a mi lado, mientras debo pelear a golpes con mis propios sueños […] Pienso en todas aquellas noches a cuyo término me parecía ser extraído del sueño más profundo y despertaba con la sensación de haber estado encerrado en una nuez.

Dentro de esa nuez que podría ser la crisálida de donde Gregor Samsa brotó vuelto Ungeziefer —alimaña o insecto, no cucaracha ni escarabajo como se ha traducido erróneamente en numerosas ocasiones—, una nuez poblada de gigantes desnudos y mujeres con cicatrices y hombres reducidos a sombras y niñas ciegas y sobre todo cartas —perdidas o mágicas o eternas o redactadas con letra mutable—, Kafka, el corresponsal caudaloso y exigente y obsesivo, incubaba sin saberlo la escritura privada que se manifestaría en narraciones y misivas y dibujos dispuestos a cambiar la forma de ver la literatura —si bien, ironías de la historia, su primer libro publicado, Contemplación(1912), tardó doce años en agotar la primera edición de apenas ochocientos ejemplares— y a confirmar que el temor permanente se puede trocar en motor artístico: “Mi miedo es mi sustancia, y probablemente lo mejor de mí mismo.” Prueba irrefutable de la importancia que cartas y sueños revestían para el funcionamiento anímico del praguense es este elocuente relato onírico referido a Felice Bauer el 17 de noviembre de 1912:

Antenoche soñé contigo por segunda vez. Un cartero me traía dos cartas certificadas tuyas y, una en cada mano, me las tendía con un soberbio, preciso movimiento de brazos que se adelantaban como bielas de una máquina de vapor. ¡Dios mío, eran cartas mágicas! Ya podía sacar de los sobres cuantas cuartillas quisiera, los sobres no se vaciaban. Estaba en mitad de una escalera, y si quería sacar todo lo que quedaba en el interior de los sobres, no tenía otro remedio —no me lo tomes a mal— que arrojar a los peldaños las cuartillas ya leídas. La escalera estaba cubierta de arriba abajo por una gruesa capa de esas cuartillas, y los sueltos, elásticos papeles lanzaban poderosos susurros al rozarse unos sobre otros. Era un verdadero sueño de deseo.

Como proveniente del fondo de una fuente semejante a la que escuché gotear en el convento de Santa Inés de Bohemia en Praga en medio de un silencio estremecedor que parecía haberse acumulado, capa tras capa, a lo largo de varios siglos —“Es como si se abriese la fuente de la que surge el silencio de la guarida”, se lee justo en “La guarida”—, la escritura kafkiana propiamente dicha empezó a manar durante la noche del 22 al 23 de septiembre de 1912, es decir poco menos de un año después del sueño del “Hombre con la cabeza sobre la mesa”, cuando el autor compuso el relato “La condena” en un incontrolable rapto creativo de diez horas. A inicios de ese año Kafka había trabajado en el primer borrador de El desaparecido, que destruyó posteriormente, y en diciembre produjo La transformación (el título exacto de La metamorfosis, que, como bien intuye Ricardo Piglia, aborda la transfiguración no de Gregor Samsa sino del núcleo familiar y social de este y en especial de su hermana menor Grete). Así pues, no es difícil ver 1912 como el verdadero parteaguas en la obra kafkiana —al fin y al cabo fue el año en que el autor llegó a la madurez literaria, según él mismo admitió, y en que Felice Bauer irrumpió en su vida— ni “La condena”, dedicado precisamente a Felice a tan sólo dos días de haberla conocido en casa del clan Brod en Praga, como la semilla plantada en un terreno que probaría ser extraordinariamente fértil contra viento y marea: el terreno de la culpa primigenia, descrito con punzante lucidez en los Aforismos de Zürau—“Nos hallamos en pecado independientemente de la culpa”—, y sus misteriosos castigos o sacrificios dictados por un precursor del Godot beckettiano. (En el quincuagésimo de los ciento nueve Aforismos, que fueron escritos entre octubre de 1917 y febrero de 1918 en la granja que su hermana menor Ottla cuidaba en el noroeste de Bohemia y que el biógrafo Reiner Stach ubica “entre las creaciones intelectuales más originales del siglo veinte”, Kafka, diagnosticado ya con tuberculosis en los dos ápex pulmonares luego del vómito de sangre sufrido en la noche del 9 al 10 de agosto de 1917 y pese a considerarse inmune a los resfriados —la herida pulmonar, asentó el 15 de septiembre de 1917 en sus Diarios, es “un símbolo de la herida cuya inflamación se llama Felice”—, nombra por primera vez a su Godot particular como “lo indestructible”: “El hombre no puede vivir sin una confianza constante en algo indestructible dentro de él, aunque tanto lo indestructible como la confianza pueden permanecer constantemente ocultos para él. Una de las posibilidades de expresión de ese ocultamiento es la fe en un Dios personal.”) La culpa, como bien señala Calasso, tiene su raíz en la peculiaridad que el propio Kafka identificaba en sí mismo como individuo y que merced a su contexto social, y quizá también a su condición de judío asimilado, se convirtió en un grillete: “Por lo que se deduce de mi experiencia, tanto en la escuela como en casa se trabajaba con el fin de anular esa peculiaridad.” La noción de la falta/pecado y su expiación correspondiente, nutrida por la lectura acuciosa del Antiguo Testamento —“Sólo el Antiguo Testamento ve – no decir todavía nada sobre esto”, reza un enigmático apunte de los Diarios fechado el 6 de julio de 1916— y la consecuente fijación con la historia de la expulsión del Paraíso terrenal juzgada como un evento en curso según se plantea en los Aforismos de Zürau —“La expulsión del Paraíso es eterna en su parte principal: así, la expulsión del Paraíso es definitiva, la vida en el mundo, inevitable, pero la eternidad de ese proceso permite sin embargo que no sólo hayamos podido quedarnos todo el tiempo en el Paraíso sino que de hecho estemos allí todo el tiempo, sin importar que aquí lo sepamos o no”—, acompañó al escritor a lo largo de la mayor parte de su vida tanto personal como profesional, según deja adivinar Kafka cuando explica a Felice Bauer que se ve como un ser “encadenado con cadenas invisibles a una invisible literatura que grita cuando alguien se acerca, porque piensa que puede tocar esa cadena”.

La invisibilidad es un concepto íntimamente asociado al orbe kafkiano, ya que las fuerzas o potencias que operan en él se caracterizan por ser impalpables y aprovechar una privilegiada posición oculta: “Con cada manjar visible se le ofrece un manjar invisible […] Esa es la justificación de todo ser humano.” (Gerti Hermann, hija de Elli, la mayor de las hermanas de Kafka, declararía después de la muerte de su tío: “[Hermann, el padre de Franz] no sabía qué hacer con un soñador que peleaba batallas invisibles y escribía libros incomprensibles.” Y en su obituario para el diario praguense Národní Listy, Milena Jesenská aludiría al mundo vislumbrado por Kafka, “lleno de demonios invisibles que antagonizan y aniquilan a gente indefensa”.) El 20 de diciembre de 1910 el autor hace una anotación iniciática y reveladora en sus Diarios:

¿Cómo puedo disculpar que no haya escrito nada hoy? De ningún modo. Sobre todo teniendo en cuenta que el estado en que me encuentro no es el peor. Continuamente tengo en mis oídos una invocación: “¡Ojalá vinieses, tribunal invisible!”

Ese tribunal no tardará en responder el llamado para actuar en o desde espacios liminales —la liminalidad kafkiana es digna de un amplio estudio por sí sola— con total impunidad, cazando descuidos insignificantes para hacer sentir el peso de su poder (El desaparecido), imputando delitos que nunca se esclarecerán (El proceso), embrollando nombramientos laborales hasta la opacidad más impenetrable (El castillo) o ideando máquinas siniestras que tatúan la sentencia en el cuerpo del criminal que ha infringido la ley (“En la colonia penitenciaria”, el relato publicado como libro en 1919, justo el año en que Sigmund Freud dio a la luz su ensayo “Lo siniestro”): “Todo converge hacia un único tribunal, y ese tribunal se expande indefinidamente —apunta Calasso al hablar de El proceso—. Pero aún más desconcertante que su omnipresencia resulta su mimetismo. El tribunal está en todas partes, pero puede pasar inadvertido. Puede también confundirse con otros tribunales.” (En su cuarta carta enviada a Milena Jesenská en abril de 1920, Kafka ejemplifica dicho mimetismo: “Si usted distrae un solo minuto de su sueño para dedicarlo a la tarea de traducción [al checo de “El fogonero”, primer capítulo de El desaparecido] será como si me estuviera maldiciendo. Porque si algún día se me somete a juicio no habrá extensas investigaciones, bastará con afirmar: él la privó del sueño. Eso será suficiente para que me condenen.”) Me pregunto si de vivir en nuestra época signada por la hipervigilancia y el tribunal de las redes sociales, bastante intangible en el fondo y capaz de pronunciar su veredicto en cuestión de segundos sin necesidad de pruebas, Kafka externaría una opinión similar a la que leemos en el tercero de sus Cuadernos en octavo —esos ocho cuadernos que son una valiosa cantera filosófica y narrativa—, fechado entre octubre de 1917 y enero de 1918: “Sólo la parte interesada puede juzgar realmente, pero en su calidad de parte interesada no puede juzgar. Por consiguiente, en el mundo no existe la posibilidad de juzgar, sino sólo un atisbo de ella.” Me pregunto asimismo si en esta era de insensibilización desmedida la lectura pública de un texto tan brutal como “En la colonia penitenciaria” provocaría el impacto que provocó en la Galería de Arte Moderno Hans Goltz de Múnich el 10 de noviembre de 1916, cuando según refiere el grafólogo Max Pulver una asistente al evento bautizado con el nombre inverosímil de “Franz Kafka: fantasía en los trópicos”, que formaba parte del ciclo “Veladas de nueva literatura”, se desmayó y debió ser evacuada del recinto donde también se hallaba presente Rainer Maria Rilke. (En el segundo de los seis episodios de la estupenda miniserie alemana Kafka [2024], creada y dirigida por David Schalko y coescrita por Schalko, el narrador Daniel Kehlmann y el biógrafo Reiner Stach, se reconstruye la legendaria lectura en la galería Goltz y se plantea un hipotético acercamiento entre Kafka y Rilke durante el que este felicita a aquel por los textos que le ha podido leer.)

Lo cierto es que para el tribunal mimético imaginado por Kafka, según se lee en sus Diarios en la entrada del 30 de septiembre de 1915, no hay una línea divisoria clara entre culpabilidad e inocencia porque lo que en realidad importa es la aplicación —tangible o aun fantasmagórica— de la justicia: “Rossmann y K., el inocente y el culpable, a la postre ajusticiados ambos, sin distinción, el inocente con mano más leve, más bien empujado a un lado que derribado a golpes.” (No deja de ser significativo que la imagen que da la bienvenida a Rossmann a la Nueva York surrealista de El desaparecido sea una Estatua de la Libertad que ha cambiado la antorcha por una espada: no un error por parte del autor como se ha querido ver, ya que él nunca viajó a Estados Unidos salvo a través de libros, sino un obvio emblema de ajusticiamiento.) Lo cierto también es que en dicho tribunal las mujeres desempeñan un rol indescifrable pero indiscutible, y así lo confirman tanto el séptimo de los Aforismos de Zürau —“Uno de los medios más eficaces de seducción que el Mal emplea es la incitación a la lucha. Es como la lucha con las mujeres, que culmina en la cama”— como una frase lapidaria en el cuarto de los Cuadernos en octavo —“La mujer […] es el representante de la vida con el que tienes que entendértelas”— y el hecho de que la sesión protocolaria celebrada el 12 de julio de 1914 en el hotel Askanischer Hof de Berlín para romper formalmente el primer compromiso matrimonial con Felice Bauer, contraído apenas el 1 de junio —el segundo y último compromiso duraría de julio a diciembre de 1917—, es descrita justo como “un tribunal” en el que además de Felice y su hermana Erna participa Margarete Bloch, amiga de Felice, a quien Kafka escribirá el 15 de octubre: “Aunque todos la odiasen, yo no la odio, y no sólo porque no tengo derecho a ello. En el Askanischer Hof usted, ciertamente, actuó frente a mí como mi juez, eso fue abominable para usted, para mí, para todos —pero sólo lo pareció, en realidad yo estuve sentado en el lugar de usted y hasta hoy continúo sentado en él.” (Grete Bloch, que desató la ruptura de ese primer compromiso matrimonial por las confidencias hechas a Felice, se había vuelto una corresponsal cada vez más íntima de Kafka. Según se ha especulado, la relación entre ambos podría haber llegado incluso a la procreación del hijo de Grete, que murió en Múnich cuando iba a cumplir siete años según ella relató al músico Wolfgang Schocken en una carta de abril de 1940, pero no hay pruebas concluyentes sobre la paternidad del escritor y además la propia carta es bastante ambigua en lo que toca a la identidad del progenitor.) En los dos capítulos iniciales de El desaparecido, la mujer cumple una función sin duda terrible y hasta abusiva a través de sendas figuras que posteriormente se esfuman: Johanna, la criada veinte años mayor que seduce a Rossmann y queda preñada de él, lo cual provoca el exilio —¿la expulsión?— de Europa a Norteamérica, y Klara, la hija de un amigo del tío protector del protagonista quinceañero que intenta forzar a este a tener sexo en una escena cargada de tinieblas grotescas. En la carta a Milena Jesenská del 29 de mayo de 1920, Kafka ilustra su postura sin ambages: “Al final es la mujer la que siempre juzga. (El mito de Paris empaña eso un poco, aunque Paris sólo juzga cuál de las diosas ha pronunciado el juicio definitivo más severo).”

W. G. Sebald, uno de los lectores más sagaces del autor checo, indica: “Las novelas [kafkianas] están impregnadas de la oscuridad de un mundo en el que la fuerza inconmensurable de los personajes matriarcales mata a la especie de los hombres, desorientados con respecto a su propio papel.” Las prostitutas de aire precisamente matriarcal eran las que más atraían a Kafka en sus correrías juveniles, tal como admite en una entrada de sus Diarios fechada el 19 de noviembre de 1913:

Lee también: “Ya completamos todos los miedos del futuro”: Martín Caparrós

Recorro adrede las calles en que hay prostitutas. El pasar a su lado, esa posibilidad remota pero con todo existente de irme con una, me excita. ¿Es eso una vulgaridad? No conozco, sin embargo, nada mejor que eso y el hacerlo me parece, en el fondo, algo inocente que casi no me causa remordimientos. Sólo deseo las gordas, un poco mayores, ataviadas con vestidos anticuados que gracias a unos cuantos colgajos parecen en cierta medida suntuosos.

Estas hembras protofellinescas tienen a una delegada espléndida en Brunelda, una de las creaciones kafkianas más memorables, la matrona del extraño edificio de escaleras infinitas donde Rossmann se refugia al ser despedido del hotel Occidental tras un juicio sumario en El desaparecido:

Sentada, había abierto mucho las piernas para dejar más espacio a su cuerpo desmesuradamente grueso; sólo con el mayor esfuerzo, con muchos resoplidos y frecuentes descansos, podía inclinarse lo suficiente para alcanzar el extremo superior de sus medias y bajárselas un poco, pero no podía quitárselas del todo.

Mucho se ha examinado el vínculo decididamente conflictivo de Kafka con el universo femenino y la carnalidad, y Reiner Stach lo subraya al señalar que con el paso del tiempo “la tensión entre el amor como experiencia física y emocional” se fue volviendo un tormento creciente al grado de que el autor checo terminó por ser “incapaz de dirigir ambas formas de deseo hacia una misma mujer”. Más aún, el propio Kafka llegó a hacer a Gustav Janouch una confesión cruel que ilumina —¿que justifica?— tal tormento: “El amor siempre inflige heridas que nunca sanan en realidad, ya que la apariencia del amor va indefectiblemente acompañada de suciedad.” Es quizá por esto que la sexualidad en El desaparecido y El proceso se despliega principalmente en ámbitos como cocinas y oficinas, donde esa “suciedad” se torna ubicua. Abrumado así pues por su nexo paradójico con la condición femenina, heredado a varios personajes masculinos de sus textos —Elias Canetti dice que el praguense conoce a las mujeres “como si jamás hubiera tenido nada que ver con ellas, no lo ha sobornado ninguna felicidad”—, a Kafka no le alcanzó la vida para atestiguar el destino trágico que seis mujeres muy cercanas a él tendrían fuera de sus libros: Gabriele/Elli, su hermana mayor, y Valerie/Valli, su segunda hermana, murieron juntas en el campo de exterminio de Chelmno en el otoño de 1942; Ottilie/Ottla, su hermana menor convertida en confidente ya que era su favorita, fue asesinada en Auschwitz el 7 de octubre de 1943; Milena Jesenská, su último amor apasionado, falleció en el campo de concentración para mujeres de Ravensbrück luego de una fallida operación de riñón el 17 de mayo de 1944; Julie Wohryzek, su segunda prometida, con quien disolvió el compromiso por presión familiar al cabo de un solo año de conocerla (1919-1920), fue liquidada en Auschwitz el 26 de agosto de 1944; Grete Bloch, quien al develar pasajes subrayados en rojo de su correspondencia con Kafka precipitó la ruptura entre este y Felice Bauer, también sucumbió en Auschwitz después de ser arrestada en un pueblo italiano en mayo de 1944. (La única que se salvó de ser aplastada por la bota nazi fue justo Felice, que se exilió primero en Suiza en 1931 y finalmente en Estados Unidos en 1936 junto con su marido Moritz Marasse, el banquero con quien se casó en 1919, y sus dos hijos.) Impasible y sistemático, el tribunal de la Historia emite en silencio los veredictos que arrasarán de un manotazo con las historias individuales.

Si el mundo constaba sólo de tu persona y la mía, una idea que me resultaba muy familiar, entonces la pureza del mundo terminaba contigo, y conmigo, en virtud de tu consejo, empezaba la suciedad. [Cursivas mías.] En sí era incomprensible que me condenaras de esa manera, sólo una vieja culpa y un hondísimo desprecio de tu parte podían explicarme tal cosa. Y así, una vez más, estaba yo tocado, y muy gravemente, en lo más íntimo de mi ser.

Incluidas en la “Carta al padre”, ese testimonio literario tan devastador como revelador fechado en noviembre de 1919, estas palabras dejan traslucir la inquietud que Franz Kafka sintió por juicios y juzgados desde que se enfrentó al primero de ellos encarnado en la temible figura paterna, que en “La condena” decreta con voz ominosa el suicidio del hijo: “¡Eras, ciertamente, un niño inocente, pero mucho más cierto es que eras un ser diabólico! Y por eso tienes que saber: ¡yo te condeno a morir ahogado!” El compás de doce años (1912-1924) que hay entre ese relato inaugural y “Josefina la cantora”, cuento escrito en Praga antes del diagnóstico fatal de tuberculosis laríngea y el internamiento final en el sanatorio Hoffmann de Kierling, a doce kilómetros de Viena, contiene todas las manifestaciones del tribunal invisible que el autor checo invocó en diciembre de 1910 y que, fiel a su llamado, lo vigiló hasta la muerte a través de sus múltiples emisarios entre los que se hallan esos “funcionarios [que] son tan semejantes que pueden confundirse [y] casi parecen pertenecer a otra etapa de la evolución”, como advierte W. G. Sebald. Esa otra etapa, sin embargo, es en verdad la que la obra kafkiana fue capaz de abrir y visibilizar para que la literatura pudiera progresar entre las estentóreas querellas del siglo veinte: “Con Kafka —dictaminó Elias Canetti— llegó al mundo algo nuevo, un sentimiento más preciso de su carácter discutible y problemático que, sin embargo, va unido no al odio sino al respeto a la vida. La conjunción de estas dos actitudes mentales —respeto a la vida y sentimiento del carácter discutible y problemático del mundo— es algo único, y cuando la hemos vivido una vez ya no podemos prescindir de ella […] Cuando decimos que con Kafka llegó algo nuevo al mundo nos referimos a otro saber. Quiere decir que es imposible experimentarlo sin convertirse en un hombre diferente.” Con Kafka, agreguemos, llegó asimismo la concepción del escritor como un Sísifo moderno que pugna por cargar su obra por la montaña siempre escarpada, siempre infranqueable, de la creación artística.

Noticias según tus intereses

[Publicidad]

[Publicidad]