Más Información

“Vamos a dar apoyo a los pequeños agricultores por sequía en Sonora”; Claudia Sheinbaum instruye a Berdegué

Derrota de México en disputa por maíz transgénico contra EU; estos son los argumentos de Sheinbaum y AMLO para prohibirlo

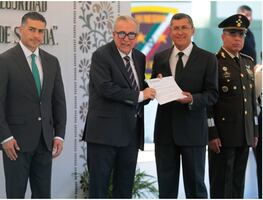

Óscar Rentería Schazarino, ha operado contra CJNG, Viagras y Templarios; es el nuevo secretario de Seguridad en Sinaloa

Claudia Sheinbaum pide respeto para Maru Campos; gobernadora anuncia acuerdo para transporte público

Claudia Sheinbaum anuncia los Centros de Cuidado Infantil en Chihuahua; inaugura hospital en Ciudad Juárez

Alfonso Reyes definió al ensayo como el centauro de los géneros literarios. Su versatilidad le permite mimetizarse con la novela, inmiscuirse en la crónica y tejer redes argumentales en torno a la poesía y la crítica.

Explorando los temas más intrincados y los más triviales, el ensayo se ha convertido en una de las vertientes más socorridas del panorama artístico e intelectual. Ya que sus límites responden exclusivamente a los intereses de quien lo escribe, ha servido como refugio para los practicantes del diletantismo.

Entre sus exponentes hay cabida para la imaginación desbordada y también para el escepticismo, característica que lo convierte en el mejor ejemplo de la llamada tradición de la ruptura. Algunas de las páginas cruciales de la literatura nacieron de la pluma de ensayistas. Polemistas excepcionales como Jonathan Swift y Susan Sontag movilizaron a las sociedades de su época a través de ensayos tan controvertidos como Una modesta proposición y La enfermedad y sus metáforas.

Pero el ensayo no sólo ha estado al servicio de la subversión y la ironía, también ha contribuido a la reivindicación de los oficios olvidados —como en el caso del famoso Elogio del deshollinador, de Charles Lamb— y al cultivo de posibilidades inusitadas del sentido del humor.

En el ámbito latinoamericano el ensayo ha alcanzado un grado peculiar de hibridación. Su relevancia sacudió los cimientos de la política y de la imaginación continentales, y se extendió a las ínsulas, donde su eco siguió los senderos de la revolución y de la resistencia.

La prosa mexicana, siempre próxima a la enunciación ensayística, es prueba fidedigna del mestizaje que ha experimentado la narrativa en el ámbito hispánico. Muestra de ello son los trabajos del propio Reyes y los de Rosario Castellanos, lo mismo que los de Juan José Arreola y Elena Poniatowska. En todos ellos enfrentamos la dificultad de distinguir entre el mero relato y la exposición teórica.

Uno de los herederos de ese bagaje fue Luis Ignacio Helguera, quien hoy cumpliría 54 años. Llegué a él cuando estaba en el punto más álgido de mi afición ajedrecística, gracias a Peón aislado, una estupenda recopilación de anécdotas sobre el ajedrez que, gracias a las particularidades de su voz, logra entremezclar referencias eruditas y mundanas, dando como resultado una lectura amena e ilustrativa.

Fabio Morábito, en el prólogo al libro de Helguera De cómo no fui el hombre de la década y otras decepciones, escribió: “Filósofo de formación, ajedrecista notable, crítico musical, editor, antólogo, cronista de cultura, conocedor de futbol, experto en whiskey, Nacho representó uno de esos raros casos en que el escritor se hace sin titubeos desde su primer libro, como quien tiene prisa de escribir todo lo que tendrá que escribir”.

Entre sus maestros, Helguera reconoció a Juan Almela —quien adoptaría el seudónimo de Gerardo Deniz—, a Julio Torri y a Arreola, a quien le dedicó un homenaje intertextual en su primer libro, Traspatios. Luego, cuando publicó Ígneos, Verónica Volkow señaló que Luis Ignacio fue “un observador que nunca pierde la compostura de su oficio y nos sorprende a cada momento con una lección de autodominio”.

Ninguna encrucijada pudo silenciar el eco de la realidad sometida a la escritura de Helguera, capaz de describir con lujo de detalle las rocambolescas peripecias de un grupo de intelectuales convocados por el ministerio de cultura, o la desgracia de las calles que no pueden elegir su nombre y quedan bautizadas con el de un personaje de dudosa honorabilidad. Ávido de experiencias, encontró en el alcohol el compañero idóneo, leal en la euforia y la melancolía.

Su vida terminó abruptamente el 11 de mayo de 2003 a condición de sus excesos, pero, como él reconoció, casi riéndose de sí mismo, la autonomía puede ser tan tortuosa como la propia búsqueda de la felicidad.