Más Información

“Vamos a dar apoyo a los pequeños agricultores por sequía en Sonora”; Claudia Sheinbaum instruye a Berdegué

Derrota de México en disputa por maíz transgénico contra EU; estos son los argumentos de Sheinbaum y AMLO para prohibirlo

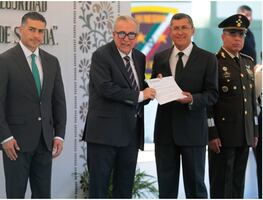

Óscar Rentería Schazarino, ha operado contra CJNG, Viagras y Templarios; es el nuevo secretario de Seguridad en Sinaloa

Claudia Sheinbaum pide respeto para Maru Campos; gobernadora anuncia acuerdo para transporte público

Claudia Sheinbaum anuncia los Centros de Cuidado Infantil en Chihuahua; inaugura hospital en Ciudad Juárez

El próximo 26 de septiembre habrán de cumplirse dos años de los lamentables hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en los que según estimaciones no oficiales perdieron la vida siete personas, veintisiete más resultaron heridas y al menos 43 se encuentran desaparecidas. Como es sabido, en los acontecimientos estuvieron involucrados un grupo de estudiantes de una escuela normal rural ubicada la localidad de Ayotzinapa, autoridades municipales de Iguala y Cocula, dos células de la delincuencia organizada en disputa por el control político y criminal de la región; y, presuntamente por omisión, también otros actores políticos de la entidad (entre ellos el entonces gobernador Ángel Aguirre) y de la Federación, específicamente el Presidente de la República y el gabinete de seguridad, a quienes diversos sectores de la opinión pública acusaron de subestimar los acontecimientos y reaccionar tardíamente. Incluso hubieron señalamientos críticos por parte de la prensa extranjera que contrastaron el discurso oficial de la transformación estructural del país (conocido periodísticamente como el Mexican Moment), con la situación de violencia y vulnerabilidad del Estado de Derecho prevaleciente en varias regiones.

En medio de ese contexto volvió a tomar fuerza el concepto de “Estado fallido” que había hecho su irrupción como moda académica y periodística durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, complementándose con la percepción cada vez más creciente de que el Estado mexicano tenía responsabilidad directa en los acontecimientos de Iguala, en gran medida por los antecedentes previos ocurridos en el contexto del combate al narcotráfico, en los cuales las fuerzas de seguridad habían abatido extrajudicialmente en operativos tácticos a varios grupos delincuenciales.

La consigna “#FueElEstado” que apareció en las movilizaciones ocurridas en varias ciudades del país y del extranjero durante los meses siguientes a los hechos del 26 de septiembre de 2014, sintetizó esa percepción de crisis institucional y dio pauta a un debate a medio camino entre lo académico y lo ideológico, no sólo respecto a si el Estado mexicano podría considerarse “fallido” o no, sino también hacia su grado de responsabilidad en acontecimientos como los suscitados en Iguala.

Hasta ahora dicho debate continúa sin resolverse y, por el contrario, se reaviva cada que surge una crisis de seguridad pública que pone en jaque la capacidad de respuesta del gobierno. Sin embargo, como sucede en otras controversias en las que la opinión pública toma parte activa, la diversidad de posiciones ideológicas, formaciones profesionales e intereses personales de quienes participan en el debate, ha propiciado una preocupante laxitud conceptual que en vez de dar contundencia a los argumentos, los debilita y los vacía de contenido.

De modo que antes de preguntarnos si en México el Estado es “fallido” y por tal razón incapaz de mantener el orden y la estabilidad social, hasta el punto de ser responsable por debilidad u omisión de los niveles de violencia e inseguridad prevalecientes hoy en día, es preciso preguntarnos qué entendemos por Estado y partir de esa respuesta construir algunas premisas que nos permitan analizar cuáles son los factores que han conducido al país a la crisis de seguridad pública que atraviesa actualmente.

Así pues, como apuntaba un autor que en la hora actual resulta políticamente incorrecto citar, pero no por ello menos atinado en sus consideraciones, la cuestión del Estado “es una de las más complejas, más difícil y, tal vez, la más enrevesada” (V.I. Lenin); lo que en palabras más llanas significa que hay múltiples definiciones de Estado, elaboradas en su mayoría desde perspectivas prescriptivas de lo que debería de ser y no de lo que realmente es.

Sin embargo, para no entrar en vicisitudes conceptuales que propicien más confusión que claridad, hay que decir que el Estado es la organización política que se da la sociedad a sí misma; la cual a lo largo del tiempo ha tomado diferentes formas en función del grado de complejidad organizativa de la propia sociedad (tribus, comunidades, feudos, etcétera), pero siempre articulada a partir de la distinción de los roles fundamentales de mando y obediencia. Así, en cualquier Estado siempre hay un grupo de individuos, generalmente reducido, que ejerce funciones de mando y otro grupo -generalmente amplio- que obedece.

No obstante, dicha relación que actualmente se ha tornado muy compleja se configura a partir de un arreglo fundacional básico, según el cual el grupo mayoritario se compromete a obedecer a cambio de que el grupo minoritario que manda le garantice el derecho a la vida (o la garantía de no sufrir una muerte violenta); para lo cual le autoriza y le reconoce el uso exclusivo de la fuerza, a fin de castigar a quienes pretendan vulnerar ese acuerdo.

Con esta sucinta definición en mente, es pertinente ahora preguntarnos qué se entiende por Estado “fallido” para posteriormente evaluar si el Estado mexicano se encuentra en esa condición o, si más bien, se trata de un recurso retórico de denuncia ideológica.

Luego entonces, un Estado es “fallido” cuando no tiene control sobre su territorio o sobre el monopolio del uso de la fuerza; cuando el gobierno no es obedecido por la sociedad; por su incapacidad para ofrecer servicios básicos y garantizar derechos mínimos; así como por su pérdida de interlocución con la comunidad internacional.

Analizado strictu sensu, este conjunto de características no se cumple en forma generalizada en el Estado mexicano. Aunque, desde luego, es cierto que existen zonas en las cuales la autoridad no tiene el control absoluto del territorio, esta situación no compromete la gobernabilidad general, puesto que el Estado es una totalidad y no la suma de particularidades. Sin embargo, lo que sí existe es incapacidad por parte del gobierno (el brazo ejecutivo del Estado) en sus tres niveles para garantizar derechos y servicios mínimos, como la seguridad pública y la impartición de justicia.

De modo que más que estar frente a un Estado “fallido”, estamos ante gobiernos débiles, lo cuales por omisión o incapacidad han propiciado que el Estado mexicano cumpla de forma parcial e ineficiente su objetivo fundamental que es garantizar el orden y la estabilidad social. Empero, si consideramos que el gobierno es una de las partes constitutivas del Estado que como resultado de su debilidad -principalmente en su nivel básico que es el municipal- ha sido cooptado por los grupos delincuenciales que operan en diversas regiones, es válido adjudicarle un considerable grado de responsabilidad en crisis de seguridad pública como la registrada en Iguala en 2014, en la cual fueron las propias corporaciones policíacas municipales las que dispararon en contra de un grupo de ciudadanos, obedeciendo órdenes de las bandas criminales locales.

Ahora, que el Estado mexicano no sea considerado como “fallido” no significa que la debilidad exhibida por sus tres niveles de gobierno sea un problema menor. Todo lo contrario. Es indicativa de que algo en los cimientos del edificio estatal ha dejado de funcionar o nunca ha funcionado por distorsiones de origen, como la corrupción, que da pauta a la impunidad, a la pérdida de confianza institucional y, consiguientemente, al desgaste de la legitimidad de las autoridades.

De modo que en tanto no sea atendido el déficit de confianza institucional prevaleciente en el país como problema estructural, el debate acerca de si el Estado es fallido o no y consignas como #FueElEstado, que aluden a su grado de responsabilidad en acontecimientos tan lamentables como los de Iguala, Tlatlaya y similares, continuará siendo una importante fuente de rentabilidad política para diversos actores.

Por otra parte, la debilidad del gobierno en sus tres niveles y déficit de confianza de los ciudadanos hacia la actuación de éste, es resultado de una disfuncionalidad propiciada por la corrupción como factor distorsionante, que asociada a la ausencia casi generalizada de una cultura de la legalidad, constituye el núcleo explicativo de la debilidad gubernamental de la cual se derivan otros problemas como la impunidad y el desgaste de la legitimidad de la autoridad, expresado en la resistencia que encuentra entre la sociedad para cumplir la ley, o si se quiere ver en forma más sociológica, para continuar reproduciendo la dinámica de mando-obediencia.

En este contexto es en el que encuentran explicación, por ejemplo, algunas estadísticas relacionadas con la confianza y la percepción de eficacia de las corporaciones policíacas en el país, como las publicadas en 2014 por México Unido Contra la Delincuencia, según las cuales cuatro de cada 10 mexicanos considera “muy peligroso” ayudar a la policía de su localidad a realizar su trabajo; o las difundidas ese mismo año por el INEGI en el sentido de que casi el 70% de los mexicanos considera “poco” o “nada efectivo” el desempeño de las policías estatales y municipales. Pero ahí no para el problema. Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 indican que el 58% de los mexicanos tienen “poca” o “nada” de confianza en los ministerios públicos y las procuradurías; lo cual es indicativo de la percepción del nivel de impunidad imperante en el sistema de procuración e impartición de justicia, pues tan sólo en el fuero común de los casi 20 millones de denuncias presentadas entre 2000 y 2012 sólo se dictaron poco menos de millón y medio de sentencias condenatorias, es decir, por debajo del 1%.

Como se puede observar, la magnitud real del problema de la debilidad gubernamental y sus fallas asociadas va más allá del debate superficial en torno a una moda conceptual (Estado “fallido”) o una consigna política (#FueElEstado) y apunta a dos problemas estructurales hartamente diagnosticados, que son la corrupción y la desconfianza institucional, los cuales hasta apenas recientemente han comenzado a ser atendidos por reformas legales cuestionadas sobremanera respecto a su nivel de profundidad.

Toca apelar a nuestras reservas de paciencia para comenzar a observar si tienen algún grado de eficacia.

Víctor Zúñiga

Politólogo – Consultor

@Zuniga_Vic @ObsNalCiudadano